说起大熊猫,大家都很熟悉,但说起“海上大熊猫”,可能了解的人会少一些。它就是国家一级保护动物,中华白海豚。

它是唯一以“中华”命名的海洋哺乳类动物,被列入世界自然保护联盟濒危物种红色名录,它们是国家一级保护动物,有着“海上大熊猫”的美称。

目前,全世界大约还有6000头中华白海豚,约4000头栖息在中国,其中2000头生活在粤港澳大湾区的珠江口中华白海豚国家级自然保护区,这里是全世界最大的中华白海豚栖息地。

首部4K生态纪录片展现中华白海豚风采

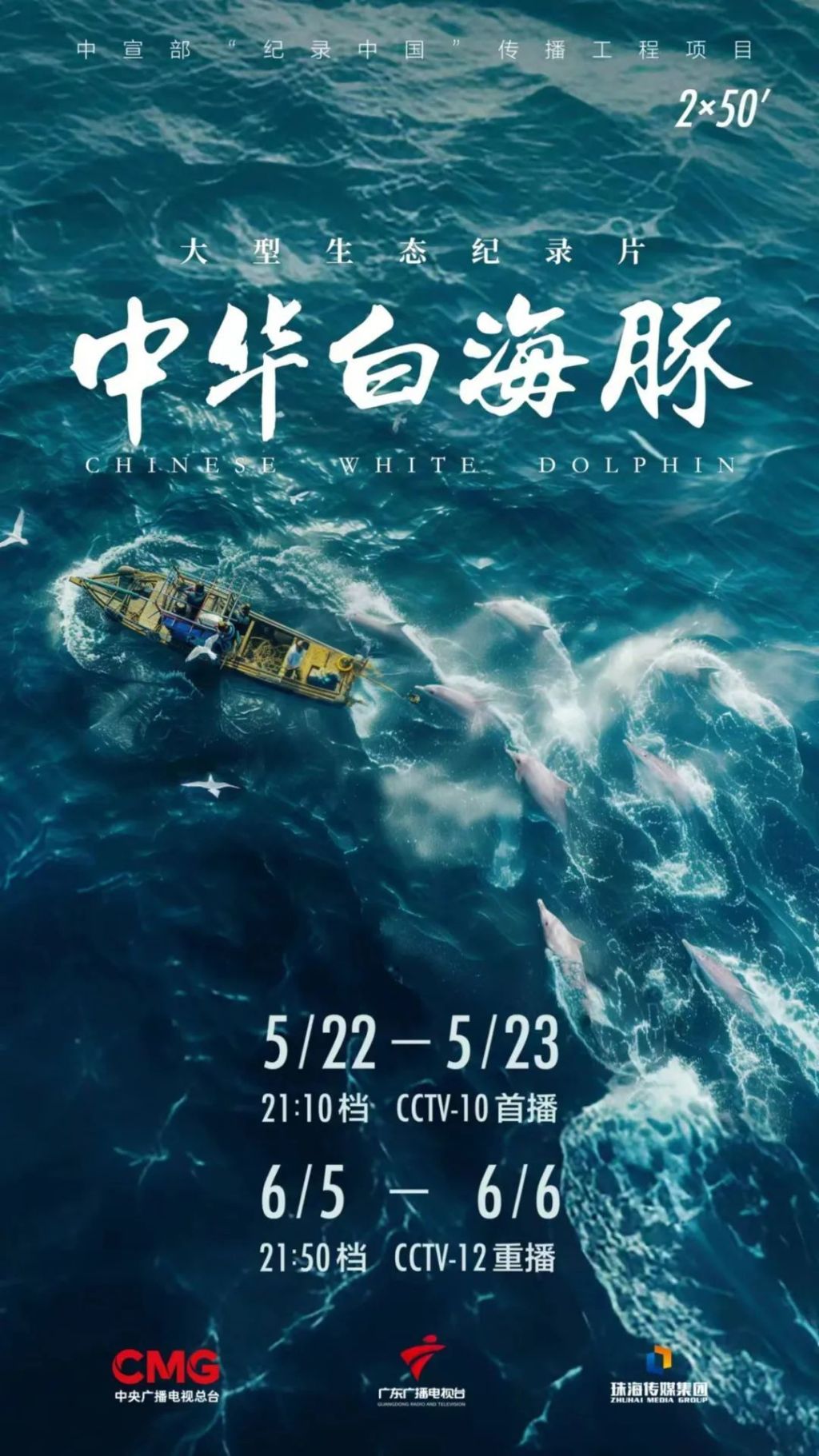

为贯彻落实习近平生态文明思想,深入探寻中国东南沿海中华白海豚栖息地的生态价值、科研价值和科普价值,讲好粤港澳大湾区人与自然和谐共生的故事,由中央广播电视总台、广东省委宣传部、珠海市委宣传部联合出品,中央广播电视总台社教节目中心、广东广播电视台、珠海传媒集团历时三年,共同摄制的4K大型生态纪录片《中华白海豚》将于国际生物多样性日,2024年5月22日(国际生物多样性日)、5月23日在总台科教频道21:10档首播,于6月5日(世界环境日)、6月6日在总台社会与法频道21:50档重播。同时,总台CGTN英、西、法、阿、俄五个语种电视频道及多语种网页、客户端,也将同步播出该片多语种国际版并向全球推送。

该纪录片是中宣部2023年“纪录中国”传播工程项目,分上下两集,每集50分钟,全景记录了中华白海豚的生活环境、成长轨迹、繁衍历程,讲述了粤港澳大湾区在贯彻落实习近平生态文明思想的实践中,为“促进人与自然和谐共生”、拯救中华白海豚、守护中华民族美丽家园的生动故事。

历时三年出海百次 20位中外专家参与拍摄

纪录片《中华白海豚》以权威性、科普性、生动性、国际性为创作原则,在中国野生动物保护协会水生野生动物保护分会、中国科学院以及沿海各保护区等多家权威部门、科研机构和高校的大力支持下,摄制组足迹遍及中国、美国、瑞典、英国、泰国等国内外近20个城市,海上航行超过3600海里,拍摄完成120T的珍贵影像。

在辽阔海域,用镜头捕捉到了中华白海豚多姿多彩的身影和它们在夜间捕食的珍贵影像;记录了与白海豚亲密生活在一起的广西钦州三娘湾、广东湛江雷州湾、广东阳江东平的渔民的日常生活;记录了我国政府对保护中华白海豚、保护海洋环境的责任和担当;记录了粤港澳大湾区的建设者和20位中外科学家及他们的团队为研究保护中华白海豚几十年锲而不舍的艰辛付出和努力。

总台自主研发的重型陀螺稳像平台为拍摄助阵

《中华白海豚》以“思想+艺术+技术”进行创新融合。为高品质捕捉到中华白海豚“白色精灵”般的灵动之美,摄制组首次使用了中央广播电视总台自主研发的重型陀螺稳像平台,在大海上实现86倍变焦、4K每秒400帧的稳定拍摄,精准捕捉到白海豚眼神、身形、跃起姿态等细节,它们瓷器般光滑的皮肤在阳光下闪闪发亮,“嗤嗤”地露头换气形成的一道道彩虹,带给观众更加精致、震撼的视觉体验。

《港珠澳大桥》原班人马打造“粤港澳大湾区”三部曲

纪录片《中华白海豚》是中央广播电视总台、广东广播电视台和珠海传媒集团合作摄制的“大湾区三部曲”的第三部作品。前两部纪录片《港珠澳大桥》和《人生能有几回搏》推出后,好评如潮,尤其在青少年中反响热烈,其中纪录电影《港珠澳大桥》获得中宣部“五个一工程”奖。

《中华白海豚》摄制团队由纪录电影《港珠澳大桥》原班人马组成。据总导演闫东介绍,十年前创作《港珠澳大桥》时,看到大雨中白海豚跃出海面的瞬间,直击心灵,从那时起,他就立志拍摄一部关于中华白海豚的纪录片,向世界讲好中华白海豚的故事。

三年的历程,让我们懂得:保护中华白海豚就是保护海洋,也是保护我们人类自己,更是保护我们共同生活的美丽家园。

© 2024, biznews. All rights reserved.